在我家的每间房子里都悬挂着电子鐘,抽屉里也丟了好几块不值钱的手錶。如今这个东西,真的是在每个家里,都是极为平常的事了。在二十世纪七十年代,那个极其艰难困苦的年代里,别说是一只錶,就是一个小小的闹鐘,几乎都是很难办到的。

在我上旬阳县城关小学的时候,到了夏天,经常用笔在左手腕上画只“手錶”。虽然是玩耍,但也是我童年的梦想吧!

我记得那是一九六〇年底,旬阳山城的家里,挤出来了五元钱,买了个西安生产的红星牌小小的闹鐘。

这个闹鐘,没用几年就坏了!因为里面的好多零件都是用铅制作的。那也是我母亲一生中唯一用过的贵重物品了。

我们夫妻拥有第一个小闹鐘,还是在一九六九年二月十四日结婚大喜的日子了!

那天,安康日报社的同仁和住报社工宣队的好几十个人,凑份子,给我们买了个价值十九元、上海产的钻石牌小闹鐘。

要知道,那个年代,结婚送份子钱,一般都是五毛钱或一块钱。

那是我们人生中拥有第一个计时工具。时过五十五年了,至今我还记得它的模样。石榴籽红的钟盘,电镀闪闪发亮的椭圆形的外壳。

从那以后,我夫人陈双琴每天都要用抹布小心翼翼地擦擦它。从此以后,我们上班和作息都知道时间了!

就是在一九八三年七月三十一日,安康城区遭受特大洪水袭击前,我的夫人还把这个贵重物品收音机和闹鐘,搬上高处的楼房中,没有被洪水冲走。

可惜的是,这个对我们夫妻有纪念意义的文物般的钻石牌小闹鐘,在二十世纪九十年代中,我儿子和居住在安康城区纱帽石报社家属院的另一个工人小赌博“炸金花”时,输给人家了。今年我回想起这个闹鐘,还给这个娃娃打过电话询问他,他竟然说没有这回事了!这是我耿耿于怀难忘的事了!

话又说回来吧,一九六九年春,在全国城镇居民下放到农村的岁月,旬阳县城的我的父母亲、哥嫂和侄儿侄女,都被下到远离旬阳县城七十多公里的蜀河口下沙沟公社显明大队的中高山上的偏远农村了。一九七〇年深秋,母亲病逝在这里。

在那个年头,重返旬阳山城?看看也没有希望了。一九七五年秋,旬阳县药材公司以两千五百元的价格,买下了我家居住在旬阳山城最高处、龚家梁子的祖祖辈辈居住了上百年的老房子。房子虽然陈旧,房前屋后少说也有三百多平方的面积。

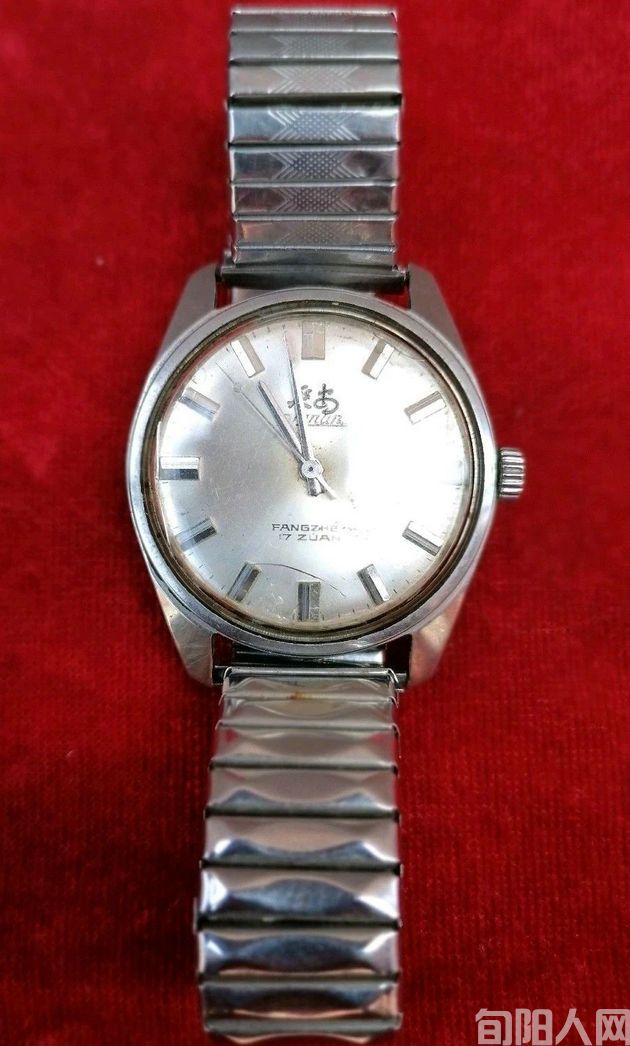

父亲上安康来后,好不容易给我一百二十元钱。那个年头,我酷爱摄影,想买架相机,又想买块手錶。权衡利弊后,还是买块手錶吧!

因为摄影是个花钱的事!胶卷要钱!冲洗照片要钱!

在那个物资极为匮乏、计划经济年代,“三转一响”可是人人梦想共产主义社会的生活呀!当年购买这样的东西,就是你好不容易有了钱,没有票证也是办不到的,还得要找找门路才行。每隔一年半载的,商业局就会给地直各单位分配收音机、缝纫机、自行车、手錶的票票。

三年总算是等来了闰腊月。总算是搞到了购买延安牌手錶的票票了!

买回来我家最贵重的延安手錶后,我两口子别提有多高兴了。手錶只有一块。那我们就轮换着戴。

那个年代,我是个印刷报纸的工人,夫人在安康缫丝二厂上班。白天她戴,晚上我上班我戴。

我还记得延安手錶厂是从上海市搬迁到西安的,也知道那块手錶是十九钻的。每到夜深人静的时候,我们还经常把手錶放在耳朵旁,聆听它那带着钢音般的“鋥、鋥、鋥……”的声音。如今回想起那声音,真的是天籁之音啊。

这只手錶还曾让我夫人的弟弟借去过,因为他要接媳妇儿,给他的媳妇儿戴戴,装装门面,也风光一下吧。

水灾前,我们居住在安康城区纱帽石家属院。一家四口人,住在十二平方米的一个小房间里。冬天,房子都是关着门的。到了酷暑难耐的夏天,只好把门半掩着睡觉。

手錶就放在桌子上了!家属院的大门整夜也是开着的!不论哪个人都是可以随时进入的!

第二天早上,上班时,要戴手錶,发现錶不见了。把我一下急出来一身汗!到处翻遍,就是没有手錶的踪影。

我想到了手錶的带子是皮子的,有汗味儿,是不是老鼠给拉走了?

那个房子一大半是木板铺就的。地板上也有老鼠洞。我就把所有的东西搬到外面,把地板撬开,用手电筒照着里面深处,结果是啥也没有。

和我们居住在一块的报社同仁对我说,那是小偷把錶偷走了。

为这块手錶,我两口子还难受了多个日子。要知道那个年代的一百二十元钱,可是真正的钱啊!

作者简介:

吴定国,男,一九四五年农历九月出生。陕西省旬阳市人。一九八七年二月,加入中国摄影家协会,是安康最早的中国摄影家协会会会员。退休前是安康日报社主任记者。作品《安静下来的英雄》和《火线采访》入选一九八三年中国新闻摄影大赛。《安静下来的英雄》作为十一届三中全会以来涌现出的新闻摄影代表作,收入新华社编辑的一九七八年至一九八七年十年间《中国新闻摄影年鉴》画册。退休前,千余幅照片刊登在省级以上报刊杂志,中央级有三十余幅。四十多幅照片和文章获得省级一、二、三等新闻奖。退休后,在纪念改革开放三十年中,《买电视机》被陕西省委宣传部、华商报评为三等奖,《计算机代替木算盘》被陕西省档案馆评为二等奖,并有十三幅图片收藏在档案馆。《父子镜头下的深圳变化》组照被评为二〇〇七年赵超构新闻二等奖、全国晚报社新闻三等奖,两幅照片参加深圳市改革开放三十年大型影展。在纪念改革开放四十年中,由中宣部主办、中国青年报和光明日报协办的摄影大赛中,两幅组照获奖。记录安康历史的七十多幅照片在安康博物馆永久展出,十三幅照片在安康城建馆永久展出。退休后痴心不改,已是进入八十岁的人了,依然用照相机和手机记录身边的人和事,在安康日报等媒体刊出。镜头记录历史,摄影书写人生。

责任编辑:肖海娟

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369