在陕南的广袤大地上,有一颗璀璨的明珠-旬阳市铜钱关镇。这里有数万亩天然草场,像一块巨大的绿色绒毯,铺展在天地之间:万亩天然林郁郁葱葱,宛一道绿色的屏障,守护着这片净土。而最让我为之骄傲和自豪的,便是那满山满崖的青竹,它们构成了铜钱关镇独特而迷人的风景线。

竹子,在铜钱关镇可不单生,孤竹也能成林,它们在地面上贴胸并肩、挺拔雄劲,如同一个个英勇的战士,同步向上生长,直指苍穹。那笔直的身姿,仿佛在向甘人展示着不屈的意志和顽强的精神,在地底,它们又盘根错节、亲密无间,根系紧紧相连,如同一张巨大的网,牢牢地抓住大地,汲取着生命的养分。

鲜嫩的竹笋,是大自然赋予我们的精灵。坚挺有力,哪怕上面压着沉重的石块,也能破土断石,向上生长。其繁衍快速、劲疾伸展的韧性是非常惊人的。春雨过后,你会惊喜地发现,一夜之间,无数的竹笋从土里探出头来,像一群活泼可爱的孩子,好奇地张望着这个世界。它们以一种不可思议的速度生长着,仿佛在和时间赛跑,努力地向上攀升,去拥抱那温暖的阳光。

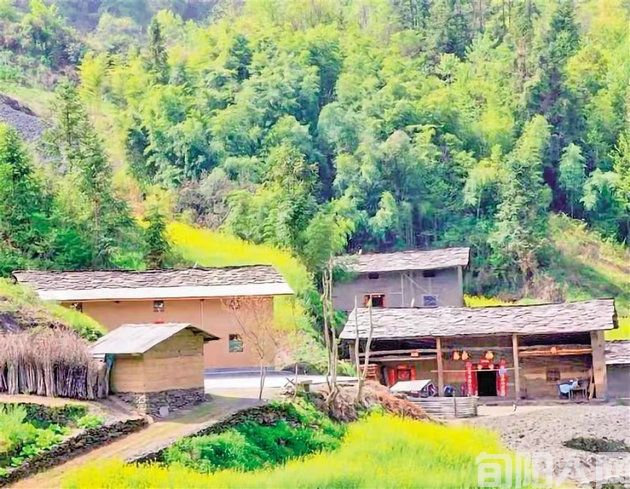

竹子生不择地,去不留痕。无论是险山乱岩,还是荒野僻壤,或是溪畔宅旁、房前屋后,它们都能安然生长。在那些险恶之地,它们咬定青山不放松,坚韧不拔也扎根生长,鲜活碧绿,青翠如茵。待微风轻轻拂过,竹叶沙沙作响,犹如绿绸翻动,仿佛是大自然奏响的美妙乐章。

走进农家小院,你会发现,这里多以竹景点缀环境。竹篱环绕着小院,仿佛给小院戴上了一条绿色的项链,竹凳、竹椅错落摆放,让人置身于一个清幽古朴的境。坐在竹椅上,泡上一杯清茶,静静地欣赏着周围的美景,感受着微风的轻拂,心中顿时涌起一种心平气和之感,所有的烦恼和疲惫都烟消云散。

晋代王徽之、清人郑板桥皆爱竹。在这些文人客看来,竹园是诗是画,当他们看见小桥流水、竹篇茅舍,或阡陌交错,茂林修竹时,便会诗兴大发,择写歌,出几多恬淡的境界和旖旎的风光。然而,他们或许不知道,那万千竹篁,恰如一块绿色之幕,遮掩了多少农家的艰辛困窘。

家乡人种竹,却不是因为仰慕其虚心正直、壮志凌云的高风亮节,也绝非为了欣赏其龙吟细细、凤尾森森的绰约风姿。如果把苏东坡的“宁可食无肉,不可周无竹”说给山里的老农听,他们是会当作笑话的。可王徽之曾说“不可一日无此君”,不想却为种竹的乡亲们讲了一句大实话。

在很早以前,竹子就成为人们生活的必需品。它可以用来照明,在没有电灯的年代,竹火把照亮了人们前行的道路。它还可加工成各种农具、家具,如背笺晒席、竹帘、笊篱等。小径竹可以用作菜园篱笆、瓜棚豆架,还可作手杖、晾衣竿、钓鱼竿、编竹帘等。春天,人们可以挖笋,笋不仅是餐桌上的美味佳着,笋壳还可以卖钱,也是造纸业的重要原料之一。竹子既美化了环境,又增加了人们的收入。

随着时间的推移,家乡的人们与竹子结下了深厚的感情。天然竹林及人工造林,点缀着家乡的沟沟岔岔,山山峁峁。家乡以山竹、水竹、金竹、斑竹为主来义引进适生的毛竹,笋用竹、材用竹。如今,竹产业俨然已经成为铜钱关镇的主导产业。这里为全市提供充足的良种竹源,野生山竹笋、菜架杆等竹产品畅销省内外,铜钱关镇也被誉为“陕南竹多”。

每每五一来临之际,商家们就会争先恐后地收购山野竹。家乡指头粗的青竹菜架杆上涨到了3毛钱一根,大大激发了乡亲们的积极性。他们每天早早起床天麻麻亮就已吃过了早饭,男女老少约好了似的,三个一群五个一伙地上山了。只听见漫山遍野响起一片砍竹、放竹的噼里啪啦声,那声音仿佛是一首欢快的劳动交响曲,奏响了家多人民脱贫致富的乐章。

一个冬季下来,乡亲们每家每户卖菜架杆的钱,少说也是千儿八百的。如今,随着“以竹代塑”倡议的发起,竹笋、竹器、竹炭、竹原料等各类竹产品已源源不断地从这里产出。农业生产务竹、经济增收靠竹、健康生活食竹,已经成为家乡人的真实生活写照。

一根根青青翠竹,一片片幽幽的竹林,与家乡人的生活息息相关。它们见证了家乡的发展和变迁,承载着家乡人民的梦想和希望。随着建设宜居宜业和美乡村和生态旅游事业的不断发展,这茂密的竹林,定会吸引来更多的游客。

作者简介:

王庭德,男,1981年出生,旬阳市人,安康市图书馆馆员。旬阳市残疾人自强模范,安康市自强不息好青年,第四届安康市道德模范,安康市电化教育馆“互联网+德育”宣讲员,陕西新时代文明实践宣讲师,陕西好人,省作协会员、省残疾人优秀作家。他家境贫寒,幼时的一场高烧,使之成为肌无力侏儒患者。先后在国内数十家主流媒体发表稿件2100多篇300多万字,数十次被汉滨、旬阳等宣传部门授予“优秀通讯员”荣誉称号。他的自传体纪实文学《这个世界无须仰视》深受读者欢迎,现已累计15次印刷发行并入选全国中小学图书馆(室)推荐书目,2020年,首部诗集《心灵的灯盏》获得出版。迄今已受邀请走进西交大附中、西安高新区、安康市人大和政府等企事业单位及学校做励志讲座近千场次;他的自强事迹多次入选中小学生期末考题,长期被中省市主流媒体报道,被观众誉为“励志哥”。

本期编辑:陈羽

责任编辑:肖海娟

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369