千里汉江第一湾龚家洲,上边是小棕溪,下边是大棕溪,故称:棕溪镇。

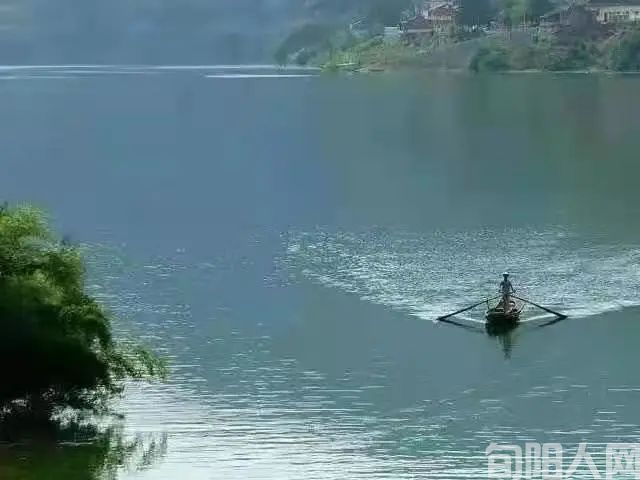

汉江宛如玉色飘带,紧紧缠裹着棕溪那一片连绵群山,把它们镶嵌在汉水之南那道河湾边。

汉江第一湾里,沟壑纵横,物产丰富。盛产桐籽、拐枣、柿子等果木,自产的土曲拐枣、柿子、甜杆酒很有名气。这里也是烟叶、黄姜和蚕茧及各类植物油的产区。

过去由于山大沟深,道路不畅,各类农产品很难运出,多少年代里,都是人工肩扛背驮和脊背上竹背笼装着行李,艰难地行走在山间小路上,受这种自然条件的限制,困扰着这里人们的手脚,经济发展步伐迟缓。

自从修建了乡村公路,山上的各种货物走出了山沟沟。近几十年来,通电通水通路又通了电讯网络,沉睡千年的大山里也活跃起来。棕溪镇域面积225平方公里,17个村,2个社区近2万人的历史古镇呈现出崭新面貌。

棕溪一道又一道群山环绕,一条又一条盘山路道,给这里带来了新的生机。我曾在这里度过大半生年华,见证着棕溪的历史变迁。

老辈人讲过:棕溪老渡口一带叫洪家河,原棕溪村二组何家院叫洪家院,棕溪村三、四组冯家沟叫洪家沟。传说这里在明朝出现一个"天官",家产丰厚,骡马成群,金银堆积成山,棕溪口里门庭若市,热闹非凡。河是洪家河,山是洪家山,可称西北的“沈万山"。曾预言:要使洪家穷,除非天塌洪。果然,山洪暴发,泥石流淹没使洪家毁于一旦。

棕溪沟口曾叫"石关门",袁家大爷给我们讲过一段故事:汉江涨再大水,洪峰也漫不过"石关门"这道关卡,汉汇洪水进沟时自然变小,只有潮汐漫过马家嘴子河湾下。

"石关门"北边是当年进出棕溪沟的唯一通道,两边山崖都是雄关漫道,这个小碥道是沟口的瓶颈。修建襄渝铁路时,才打通这条出口的小路。

当走进棕溪,影影绰绰的群山,像一个睡意未醒的仙女披着蝉翼般的薄纱,脉脉含情,凝神不语。而足下的小溪,弯弯曲曲流淌,长久不涸,一年四季唱着悦耳的歌,温柔而又欢快地从你腿边流过。

我上小学时,街上有个小名叫"狗娃子"的赵兴荣同学,他的父亲赵国芳,家住茅草房,以打零工度日。在街上是个能说会道的活跃分子,又乐于帮助其他穷人,广交朋友,善于社交,人缘极好。听上辈人说过这样一句话:"要找天下党,去找赵国芳。"传说蜀河进步青年项鸿国,在四十年代初时,从关子沟到棕溪沟去武王一带,从事党的地下组织活动。棕溪是必径之路,这条路上留下过烈士们的足迹。项到棕溪同赵国芳有过秘密接触。

我的小学同班李文雅同学,家住武王十字垭,他的爷爷叫李先成,是项鸿国的战友同志,他们在一起从事革命活动。武王十字垭是旬白两县交接地方,国共两党在此地都有活动,情况复杂,不料,他们的革命活动被叛徒发现,项鸿国和李先成都被国民党反动派杀害。

在白色恐怖下,赵叔革命立场坚定,坚定信念,从不动摇,为解放旬队作出贡献。我记忆中的赵叔已是四、五十岁小老头,说话和气,待人客气。也许劳累过度,五十来岁就患病去世。项鸿国、李先成、赵国芳等地下党在国民党统治时期,默默无闻工作,不图名不图利,为党的事业奋斗终生。

星空,是一部浩瀚无垠的书籍,划破无垠的星空,穿越漫漫历史隧道,它推开时,在我们面前,是那么神奇又平凡,深奥而又浅显。

守望着那一颗颗流星,思索着战争年代里的英雄,像流星一样从夜空里划出的线条,就象探寻着最美的未来。而和平年代里的新星,那是国家建设中的先进劳动模范人物,他们正在追星赶月,在茫范宇宙中闪烁光芒。

在农业学大寨运动中,像王良甲式劳模层出不穷,在襄渝铁路建设中还有许多无名英雄,倒在铁轨血泊上。在那艰苦岁月里,涌现出许多先进人物,战胜各种各样的困难和自然灾害,而依然在平凡工作岗位上作出奉献。

在八十年代里,区委梁甲新书记,在金星大队(原金星大队合并成现在的巩石村),抓点带面开创工作新局面。九十年代钟庆明书记到康庄大队抓点上先进支部工作成绩卓越。到了新世纪,棕溪镇党委換了一届又届,光荣传统一届又一届地传承着。在脱贫攻坚战和振兴乡村建设中不忘初心,砥砺前行,争创一流业绩。涌现出王院村这面先进党支部,开创党建工作新局面。在烟叶生产项目上从不放松,迎难而上,让这面红旗高高飘扬。

汉江湾里的棕溪小镇,人杰地灵,故事连连。那些先进人物和模范事迹永远留传,像那亘古不变永不停息的溪水一样,奔涌向前。

作者简介

刘家胜,中共党员。旬阳市棕溪镇人,蜀河中学六六级老三届,下过乡上过三线建没,曾在旬阳县棕溪区综合厂工作。现在是旬阳县太极城研究会会员。热爱文学,在各类平台发表二十余万字的诗词和散文作品。

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369