张兴运 男,字少白,斋号三丑堂,蜀河古镇人,1949年生,中共党员,原旬阳县文化馆书法专业干部。

说起古镇人,总跟“古”字有关呢。

张兴运9岁被父亲摁在一页古砖上,对着颜真卿的字帖,说:“这是古帖。”

兴运说:“知道。”

父亲说:“知道,还不赶快写?”

于是,一碟清水,一管毛笔,一页古砖,一个后脑勺上留着一撮儿毛的小屁孩,在古镇的屋檐下开笔了。那天风大,江面上的打鱼人,摇着鱼帆归来,号子喊得山响,看热闹的孩子们也像渔网一样扑了过去,兴运脚上的布鞋就是在这个时候给弄湿的。此刻,他并不感觉脚底发凉,只感到船舱里的鱼群活蹦乱跳,跟眼前颜体字的笔画,丝毫没有丁点关系。

父亲在背后,忽然抽走了兴运手中的握笔,连连嚷道:“你这是咋握笔的?”

兴运并不作声,重新握起父亲手中的笔,鼻门一抽,挂下来的一串清鼻涕又被吸了回去。

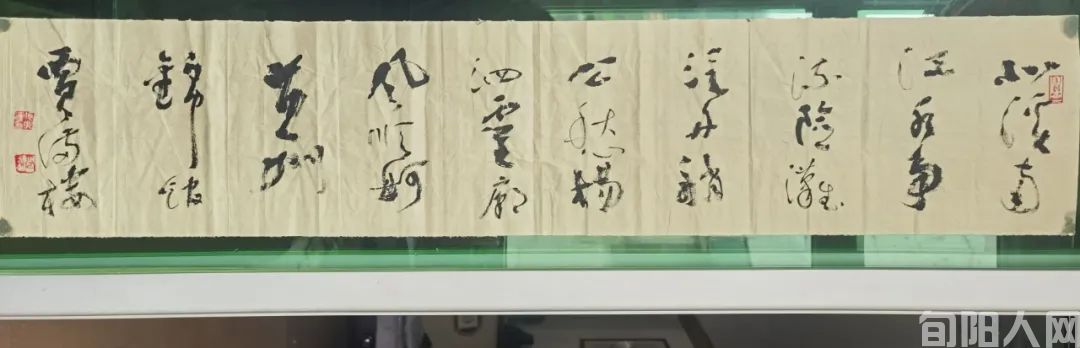

一页古砖,像一只硕大的乌龟,兴运每天至少要有一个时辰对着龟背写字,这一写就是15个年头。之后,他去部队当兵,站队的时候,双手紧贴裤缝,却总有一个指头在裤缝上写字,被首长犀利的目光发现,盘问之间,才知道兴运有写字的童子功癖好。后来,首长安排他在文工团搞宣传,写毛主席语录,写大海航行靠舵手,每当他写到“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”时,笔底下格外有感觉,每一个字都像云雨中的飞龙,每一个细胞都是生动而鲜活的。首长和战友们都夸他是块料子。

再后来,他这块料子转业了,被安排到神河区文化站放电影,一干就是五六年。

有一天,县文化局李志民局长到神河区检查工作,晚上看电影时,发现放正式影片前要加播一段时事幻灯片,这晚的幻灯片内容是:“文化搭台庆丰收 山歌伴舞谢党跟”,简洁的文字,反映了文化活动的盛况与意义,特别是那漂亮的毛笔字,经过幻灯一打,映射在大屏幕上,真是人见人爱,个个叫好。李局长这才意识到,其貌不扬的张兴运原来是个人才,再说了神河区过去是个戏窝子,人们对传统文化还真有鉴赏能力。时隔不久,张兴运真是兴运了,他被李局长一纸调令調进了县文化馆从事书法专业工作。

那时,三馆分家,我从文化馆分进了博物馆。我住过三年的窑洞1号房间,正好成了兴运老师宿办合一的场所。大概是爱屋及乌吧,我们常常在窑洞1号聚会,望着墙上张贴的“墨韵”二字,说得最多的话题,还是颜真卿、王羲之、怀素、赵孟頫和八大山人。

有一天上午,我和张兴运老师在洞口相遇。我问他干什么?他问我干什么?我们几乎异口同声说:啥也不干!恰巧也怪,我们刚走了几步,就遇见了范献民老师,接着又遇见了张本仁老师。只听本仁老师哈哈大笑,说:“我们几个生前好友呀,快,找个地方喝茶。”

兴运老师面一转,向上渡口的方向走去,说:“到我家去。”

那时,本仁老师在博物馆当馆长,范老师辞去了县文化馆副馆长以后在安康二师当教授,我在西大作家班进修。我们四人曾经是同事,也是好友,但分开以后见面不多,拉话机会更少。

兴运老师住在上渡口交通局家属院,太阳刚好打过来,斑驳的光影洒在他宽大的写字台上,一时间,墨砚,印章和大小毛笔,一起摆在了展开的宣纸旁边。张夫人忙招呼大家喝茶,却端上来了醪糟煮鸡蛋,还有油煎果子(麻花),这是蜀河人招待贵客“喝茶”的讲究。

过了一会儿,夫人问:“喝杆子酒,还是喝瓶子酒?”兴运老师说:“喝瓶子酒。”那时,瓶子酒是待客的好东西。

又过了一会儿,夫人又问:“吃面条,还是吃米饭?”兴运老师说:“酸菜洋芋片儿拌汤。”

夫人便出了门,一会儿叫来了书画新秀王玺,一个蓄着蓬松卷发的城关一中教师。

本仁老师又哈哈大笑,说:“今天好,我们金木水火土老少五员大将,我和范老师年长坐上席,其他你们一围。可是一宗,喝酒是桃花源里的喝法,不强鼓,各取所需。”

范老师颔首,又摇头笑说:“酒不醉人人自醉呀!”

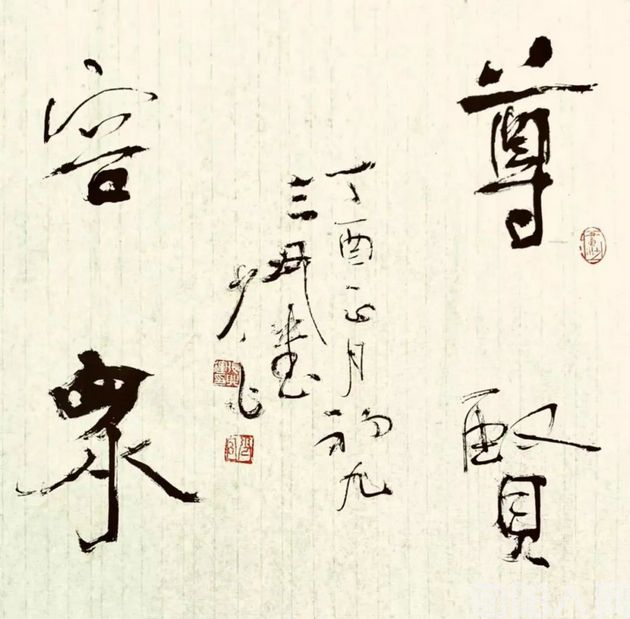

待各自打完一圈关,个个满脸通红。兴运老师起身,忽然就像一只鹰,俯在写字台上,“呼啦”一声,一个“鹅”字就立在了宣纸上。大家鼓掌之余,只见张本仁老师也“呼啦”一声,一个“雄”字崩裂而出。此刻,又把眼睛盯着曾写隶书字的范老师,范老师连连挥手,笑说,“早都不写了。”大家再把眼睛转向了王玺老师,只见王玺一挽袖子,画起了梅花。

那时,他们知道我不写字也不作画,只好让我来点评。

我一时乘了酒兴,鬼使神差,先斟满一杯酒,就信口开河:这个“鹅”字是“我鸟”,即我把自己看成是一只鸟,保持低调做人,但又是“我要飞翔”之意,生来不是平庸人,陆走水行,且心有蓝天,还可以看家护院。一句话把兴运老师说得眼睛都红了。他说:“我就是一只鹅呀!”端起酒来一饮而尽。

下面,轮到我评张本仁老师的“雄”字了,仍然斟满一杯酒,却很有壮士出征的味道。

我说:“张老师刚正不阿,雄起一方,只可惜纸上谈兵,空有豪情!”停顿了一下,我不知道如何说好,“您这左‘厷’是帮手,右‘佳’(手书成佳)是累赘,买卖不利呀!”果然,数年之后,本仁老师开“秦风文化装饰店”生意失利,撤回老家颐养天年,却因病而逝,最后一句话竟然是对他的高足和爱婿李筠先生说“我要见吴建华!”

那天饮酒到了最后,话题变得沉重,感慨我们几个人都是从乡下来的,范老师虽为县城人,但早年也是家族从赵湾熊耳沟迁来,虽不敢有王侯将相宁有种乎之叹,但都觉得生命短促,不肯轻言放弃。兴运老师平时话少又不善酒,此刻却狂了,除了写字,又开始吹笛子和萨克斯,还说书法与音乐是兄妹关系,有灵性的人才能颖悟其妙。忽然又把话题扯到了他童年在龟背砖上用清水写字的往事。

说,那是一页宽大的古砖,是父亲从汉江边拾回来的,江水把四周的棱角都磨平了,背梁上又光又滑,还隐约有“井”字格纹。父亲当时对我说:“这可能是古人用来练字的砖,你就照这格子写。”父亲挥笔做了示范,说:“井字乾坤大呀。”兴运回答:“任你写古今。”父亲又说,“少给我贫嘴。”兴运回答,“多将字写好。”一旁做针线活儿的奶奶,把脸笑成了一朵菊花,对父亲说:“三岁看老,你儿能行。”不料兴运接话,“七十知命,奶父放心。”奶奶那年正好七十。

......

令人没有想的是,若干年后,我竟然有机会陪同兴运老师去了一趟蜀河古镇,主题之一是寻找那块貌似龟背的井字古砖,想将其展进乡贤馆,彰显名人效应,以此砥砺少年朋友。

在路过关口镇禹穴遗踪时,我们不约而同想起了大禹治水,用‘井’格划天下为九州,想起了“河出图,洛出书,圣人则之”的古语。我忽然问兴运老师,请您仔细描述一下那块古砖的样子,会不会是古代失传的九宫格“洛书”呀?那格子有编号吗?是“戴九履一、左三右七、二四为肩、八六为足、五十居中”吗?如果是的,奇迹往往发生在平凡之中,那可是中华文化的滥觞呀!

兴运老师若有所思,然后说:“那不可能,河洛图距今太遥远。但是‘井’字格脱胎于洛书,倒是不争之理。”

我说:“那就对了。您的书法也脱胎于‘井’,‘井’字文化也是您的滥觞。”

“嘿嘿,这倒没错。”他说,“我教学生也是从‘井’字格写起的。”接着,他又说,“但是现在的学生多打游戏,心慌意乱,不守井规了。”

“这是个时代问题,书法正在丧失一种应有的东西,对吗?”我问。

“可不,到处都是书法家,却不知‘家’的本意何在!”兴运先生一脸茫然。

望着滔滔汉江水,我说,“也不尽然,书法家多了不一定是坏事,说明爱好书法的人多呀。”

兴运老师摇摇头,眼睛里有一种不屑。

到了蜀河古镇,从河街上他家,是一串云梯般的台阶,台阶的尽头是关闭的柴门。门框上联是“古韵悠长蜀水恋汉”,下联是“秀色绝伦张院轩昂”。好一个轩昂的张院,将古镇尽收眼底,但掀开柴门,却不见了微笑的奶奶,也不见了严肃的父亲和家人。掐指一算,时间已经过去了三十多年,房子已经好久没有住人,先前的石板水缸边生着杂草,写字的坐凳蒙着厚厚的尘埃,屋檐下落着鸟粪,滴水沟爬动着蚂蚁。

兴运老师四下翻找着那页古砖,搞得一身尘土,满头大汗,他坚信一页破砖不会有人搬走,但事实上已经没有了。

站在屋檐下,我们作过各种猜测,也向邻里打问,甚至给曾经的房客打电话追问,最终还是怅惘而归......

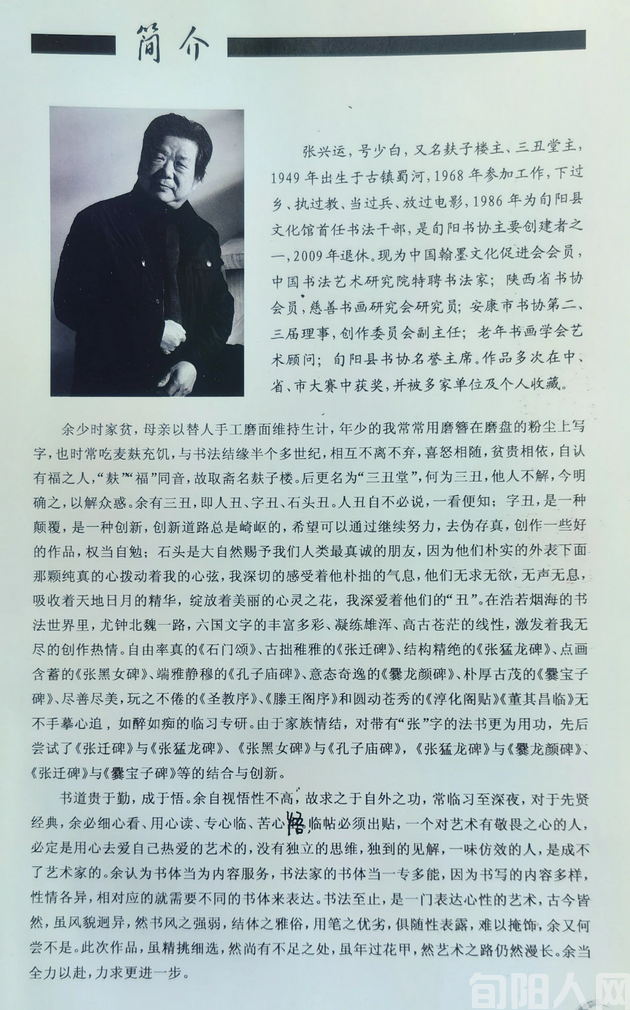

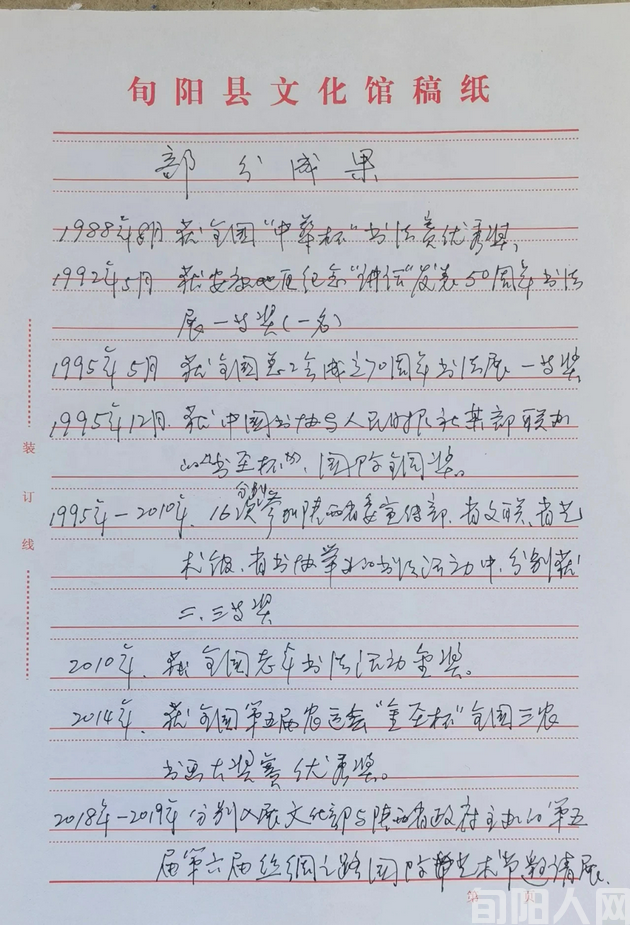

张兴运先生简介:

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369