据《旬阳县志》记载:1932年12月2日至8日,中国工农红军第三军贺龙率10000余人。从镇安县茅坪入旬阳县境,经小河、赵湾、麻坪入安康县。在麻坪镇当地还流传着贺龙部队借宿麻坪的故事。

据当事人李玉洁的孙子李小可解说,1932年冬,由贺龙任军长的红三军在退出洪湖革命根据地向西转移途中,于当年12月3日由旬阳小河口过赵湾当夜抵达麻坪,在麻坪街没收了几户地主的粮食衣物分给贫苦百姓。红军经过这里,在短暂的时间里,还处处替贫苦百姓着想、说话、办事、打抱不平,看到美好生活希望的当地百姓,一边积极响应红军的参军号召,一边给红军编制草鞋支持革命。十分想参加红军队伍的李玉洁,尽管他给贺龙磨破了嘴皮子,还是没有被答应,因为他的叔父被国民党拉去做了壮丁,而他又是家里的独苗,家里上有奶奶、父母、下有妻子和儿女需要照顾,他就是家里的顶梁柱,整个家庭都是靠他撑着才能继续生活。最后在贺龙的劝说下,才无奈的放弃了参加红军的想法,但是贺龙还是满足了他一个心愿,让他第二天给红军做向导,给队伍带路到安康。次日,他给红军带路,经麻坪关垭子,到达安康地界(现在的早阳)后分别,分别时贺龙将自己头戴的斗笠取下来送给他,作为赠物,并表示谢意。

得到贺龙的斗笠,李玉洁视为珍宝。因为这斗笠代表的不仅是他与贺龙有过交情的见证,也是他与红军一段交情的见证,更是他支持革命的见证。后来革命胜利,新中国成立,贺龙成为开国元帅,他听到消息,做了一大桌好菜,喝得大醉,他说他是真高兴!李玉洁虽然参加红军未能如愿,但因为他亲眼看到了红军,感受到了红军的精神,他把红军精神记在了心里,教育子女要吃苦耐劳,勤俭持家,乐于助人,善待邻里,平等处事,并把贺龙赠送的斗笠作为传家宝和一种精神的象征传给了后人。临终时,他对儿子唯一的遗嘱是"要好好保存这顶斗笠"。儿子李顺根接过这顶斗笠,珍爱并完整保存着,他觉得保存的不仅是父亲一生最大的荣耀和父亲与红军的交情,也是保存父亲一种做人的美德和精神,更是保存了红军的温暖和温情。

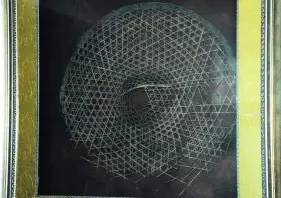

如今,儿子李顺根把这顶斗笠交给了他的孙子李小可保存。李小可视同神物一样,把这顶斗笠敬奉在家里客厅正墙面上的中央放着,而且镶在用珍贵装饰材料制作的装饰框里面。从外面看这顶斗笠,其形状如草帽,但比一般的草帽边沿宽得多,用蔑编制的,里外两层,中间夹着一层油纸,隐隐有些发黄发黑。李小可说他自己保存的不是一顶斗笠,保存的是家族三代人对红军的恩情,对党的信仰;保存的是自己对爷爷,对父亲的孝心。

2004年10月,麻坪街一村民翻修房屋,在墙内发现了1932年中国工农红军第三军过境时留下的文化课测试卷。测试卷为白棉纸,16开大小,字体为繁体毛笔小楷,竖行排列。共208字,内容分三部分:从左至右分别为问答、日记、问答。第一个问题是旅顺和大连湾在我国哪方?日记题目是《一个不识字不放足的女孩子》,第二个问答是国家将来的主人是谁?整个试卷内容体现抗日救国、不当亡国奴和移风易俗的新思想。试卷上有教员从文字到文法认真的红笔批阅。笔者推测可能是"九一八"事变后部队政治文化学习中战士的考试答卷。答题者署名处有一缺口,可能是基于安全原因人为挖掉的。该试卷目前由原麻坪村党支部书记王开龙珍藏。

贺龙士兵的试卷在麻坪,贺龙的斗笠也在麻坪。斯人都已不再,但贺龙与红军的革命故事、精神和恩情,却在这里保存着,一代传一代。

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369