高继散文《那年夏天,巴山·晓晴》续:

一群铁路文学烧友写了一群铁路工人的深山生活工作,尽是些相知谙熟的人与事。

那年夏天,谁也说不准这些稿件能否刊载发表。作者依次念着各自写的文章,工友们围坐四周。起初还有人争抢烟卷,悄声粗言相向,渐渐就息了声。唯有朗读声和窗外雨洒屋瓦抑扬顿挫静响。不知读到哪一篇哪一段,鼻息抽涕在人堆里相继生发。一个个埋着头,却寻不见抽泣的眉眼,但见得烟卷在一只只粗手指间微颤。

记工员管煜仰着脸,似乎打算让眼眶里的泪水回渗体内,不料竟然泛滥成行,淌了满脸。稿件念毕,工友们沉着脸,兵马俑般一声不吭往外走。煎熬了多日的这几个文章作者瞬间集体石化。谁也没想到,自己的文字居然感动了这群文章里的活人。

于是,李康平将这些朗读过的稿件,用公用大信封装在一起,按照公函惯例车递给了人民铁道报。约摸过了八、九十来天光景,李康平就来电话通知了:《人民铁道报》汽笛副刊编辑王晓晴近日要来大巴山核实稿件。

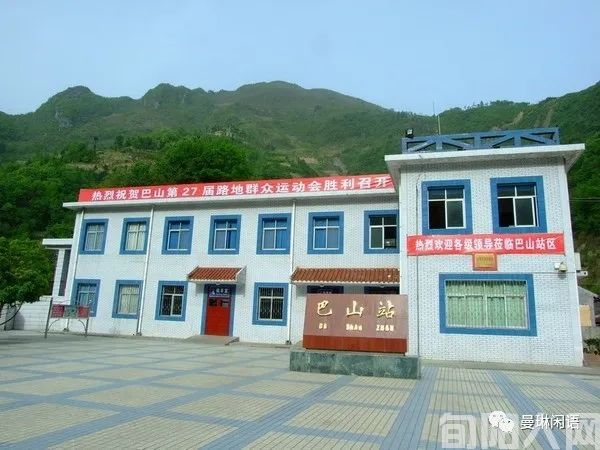

王晓晴在巴山车站下车的一瞬间,让工友们有些惊诧:这位女编辑太单薄了,就象北京“三石斋”的风筝,清新、娴静、美丽,在大山烈日下呈焦灼状。话不多,像纪委巡查员,跟着李康平径直往坡下工区走。恰遇养路工区和桥隧工区收工,只见三五两行的赤裸上身的汉子,脸色灰黄显疲色,腰间肩头贴着伤湿止痛膏,侧身闪过,热汗朴鼻。一阵金属声响撞击,工具入库。就着山泉粗略冲洗后,喊叫着肚饥就开始盆碗乱响的吃饭。似乎对王晓晴的到来视而不见。

记工员管煜专意到山沟老乡家要了一大块土制豆腐,山葱野蒜,多添了菜油,炒得满山沟蹿香。工友们却圪蹴在一边粗面黑馍就土豆片,狼吞虎咽。王晓晴似有不忍落箸,拒绝不公平待遇。一位壮汉隔人吼道:前些天谁谁谁的婆姨来探亲请喝酒,我们把沟里的鸡买光了。要不,管煜不会就弄点豆腐回来招待你。吃饭的工友们笑出了声。

王晓晴却象个姑娘娃一样脸儿竟羞红了。她很原则地要坚持到工友们中间聊一聊,不让人陪。黄昏时分才与我们见面。她说,原先不相信山区铁路工人的工作和生活如此艰苦。闲聊时听工友们说,每周二去车站抢医药箱,每月中旬抢放映机和电影的事情。她说,当时自己说不出一句安慰大家的话来。她还听说,职工的孩子病了,工友们竟然到火车站拦截货运列车,就是要送孩子去安康铁路医院。

她说,她有一个上幼儿园的儿子。这些汉子很知道心疼孩子。沉了一会儿,王晓晴又说,女工告诉她,最大的愿望是洗热水澡。是什么力量能够让这些年轻人坚守在这样艰苦的工作环境中呢?王晓晴象似自问。随后还要来了几位有孩子的女工的姓名。

约摸又过了八、九十来天,《人民铁道报》开始连续刊发《大巴山里的年轻人》系列特写。那年夏天,大巴山里的年轻人如同被点化了甘露,眉眼的精神被激活了,神采闪耀。几乎没有繁锁的思想政治工作,工作进度与路桥隧道的维护质量超好,好山好水好时代。一个铁路传媒机构的日常工作,竟然春风化雨般地造化了他人的精神魂魄。可谓功德无量。

在货币缺乏尚没能作为中国特色社会主义第一生产力的时代,人的因素优秀,恰是共和国铁路企业的生命力的体现。那年夏天,大巴山里的年轻人成为最幸运的明星。各级领导的关怀,如同炽热的阳光落实在大巴山铁路沿线。

大巴山里的年轻人的生活和工作条件鸟枪换炮地发生了巨变。各个小工区相继建设了文化娱乐室,图书杂志音响录像机斯诺克台球,还修建了澡塘子。再后来,大巴山小工区还建筑了红砖灰顶的小单元楼,两室无厅,无需按揭,结婚就入住。记者及宣传干事们急步王晓晴之路,深入巴山工区采访,总结。先进事迹巡回讲演上电视随之顺理成章。不久后,总结材料相继而发。总之而言,叫作“巴山精神”。

王晓晴在北京知道了这一切变化,回信说:她个人的感觉,这些铁路职工,似乎更在乎自己就是铁路企业的主人的这种身份。因此,吃苦受累,应是本份。

巴山精神,早已成为铁路企业的一个精神品牌。对于当年那些大巴山里的年轻人而言,大巴山以及王晓晴与她工作的《人民铁道报》,恰似大家大家共同的阳光明媚的心灵家乡。人与人之间的朴质相处,心与心的相互理解,如同青山绿水般原生态。沉思往昔,莫思量,自难忘。

艰苦奋斗,坚韧不屈,原本就是中国铁路“二•七”精神之精魂。那年夏天,人民铁道报及《汽笛》副刊的王晓晴们发掘和传续再生了这种精神的光彩。李康平们那些大巴山里的文学青年,依旧淡泊名利,各自走着自己的前程。一生一世一代人,当时知道是寻常。

王晓晴后来离开了《人民铁道报》,在一家出版社做文字编辑。间或还给大巴山里的女工和孩子转寄过她写的童话书。如《大阳和他们的孩子们》,《时间老人的礼物》等。再后来,听说那个曾经给过大巴山里的年轻人关爱和理解的王晓晴,竟然因重病不治英年早逝了。这个消息,大巴山至今还不知道。评论家说,王晓晴的童话呈现着对儿童的天性尊重和理解。时值下元,撰此文,以作怀念。(未完待续)

作者简介:

李康平,中国作家协会会员、中国报告文学学会会员、中国铁路作家协会会员。1972年从旬阳县神河中学高中毕业,同年12月从旬阳县城关镇入伍,在铁道兵11师53团历任战士、文书、班长等,1976年退伍在安康铁路分局工作。调铁道部后历任铁道部政治部宣传部文艺处副处长、铁道部机关党委宣传部部长、铁道部办公厅副主任、中国铁路投资公司副总经理等职,现退休。

本期编辑:刘萧姣

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369