我的老家在小水河。

从县城乘车一个多小时就到小水河沟里,两山夹一河,河岸到村公路似条银蛇从沟底延伸山顶,幢幢列案楼房也从山顶到河边,公路边……

进沟约二十里山腰有一纯姓王家,上下大院子,属清朝末期建筑古民俗民居。

据说,民国年间下路河南遭大灾,老百姓携儿带女整家整家到上路逃难,当时王姓老祖先人逃难到陕西旬阳蜀河一个叫寨坡的农村避难落脚。他们开垦荒地,以农为生,养育着子孙万代……

王姓人家有两大院,分上下院,从此王家大院人称王家庄。

王家庄能人数王多迪的爷爷和王多迪父子。王多迪人聪明,大脑思路宽,眼光看的远,心细。当他看到当地岀产有桐,木,漆,药,芝麻,菜籽都有加工价值,大有经济发展前景,于是就在王家庄开办了油房,自已经营。收籽科,打油,卖油。搞油料加工服务广大乡村乡民们日常所需,也增加了家庭收入,一举两得,说干就干,就开始先收籽科…

这里先说桐籽,漆籽的用途和加工程序:桐油是陕南特产,它是50年代乡民照明不可缺少的桐油灯(铁铸的小碗,架在木制或泥制的座子上,灯芯是山地水洼地生长的草植把中芯抽岀是灯草或棉花搓成捻线放在盛有桐油的铁碗点亮照明。

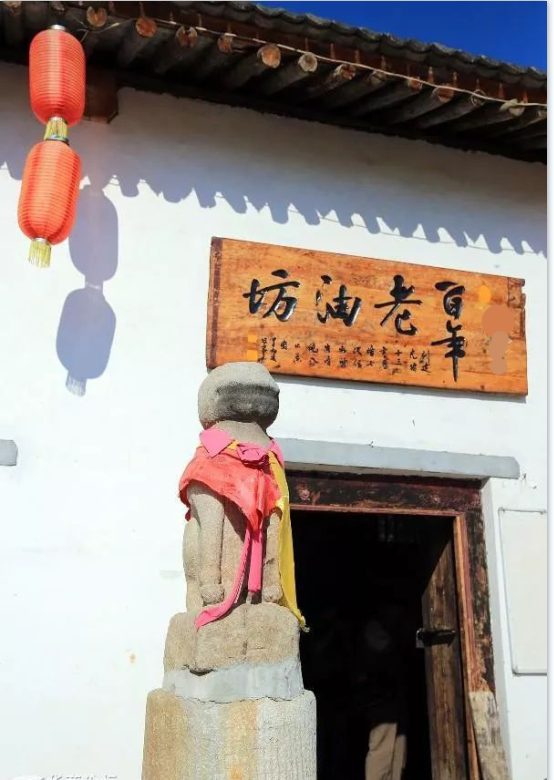

王家油房创建于民国三十二年(1943年)。

在当时加工原料主要以桐籽,木籽,漆籽为主。周边乡民到油房来以原料换油是以换庄方式给兑现:一斗桐籽(一斗:约45至50斤)或木籽换八斤半到九斤油,木油加工倒成腊,一年一度城乡民众用于元宵节玩灯用。

倒腊也是一种简易技术:用细腻黄土和水软硬适中,板成砖做成倒腊模型及腊模,用棉花捻成粗线做成轴芯放在模里倒上木油,待油冷却后倒岀来就是腊。腊,可大可小,有粗有细。一般玩灯,上坟要小腊,家中用腊要大点。

桐油加工期限长,从头年冬月到第二年春上可结束。桐油的销售量在本地和外地范围广,经济效益好,木油,漆油一般农家自已用。

王家油房的主管生意做的活耀,人缘好,做事说话讲诚信,对人温和谦让,以善为人,桐油生意红火兴旺,终日人群川流不息,惠及四面八方,东西南北,王多迪父子也就在当地顺理成章是德高望重的人。王家油房一条龙的经营油业:王家上下院几十户人,把能干的派收籽科,油房固定劳力打油,精明会算账的跑外销掌握市场信息销售桐油。生意范围越做越宽,新老顾主越来越多。涉及小水河周边百十里。远远近近的人们把桐籽用人背(背篓)肩挑(白布缝的叉口袋一对)翻山越岭,走羊肠小道,不辞艰辛地一背篓一背篓,一挑又一挑地把籽科往油房送,又把换来的桐油一竹篓一竹篓(油篓)地往回挑……

再说当年王家油房打油的工具是以木实和竹组成多个部位为整体:一、油榨。二、石碾。三、炒籽锅。四、蒸饼锅。五、火炕(上冬用来炕籽的,上面铺大石板,炕下生火,再将籽倒在石板上炕干。六、加工原料:l、桐子起壳;2、石碾碾籽;3、筛子筛;4、炒锅炒熟;5、蒸饼;6、踩饼;7、进榨;8、加木方;9、带歇帽;10、拉撞杆(人工拉撞杆喊号子往油榨撞);11、油榨下面备油盘;12、油盘下有油缸(油盘下面地挖一深洞,洞口有油缸口大,能放下一个油缸,缸口朝上)打出的油从油榨进入油盘,再从油盘流进油缸里。一般一口油缸容量能装八十来斤,每满一缸油,就用油勺盛岀来装在竹子编制的油篓里,专人挑到市场销售。撞杆继续打油,日复一日,年复一年的持续打下去……

王家油房历经风雨苍桑岁月,艰难创业几十年,生意红火兴隆,财源茂盛一直延续七三年,大队收回归队办综合厂使用。八四年,农村实行联产责任制,包产到户,大队将油房折价卖给村民,从此油房就成了私人住宅。

当年红火一时的王家油房永远消失在时代的潮流里,而今取而代之的是现代化的大、中、小型电器化的榨油机……

2023年4月老城

作者简介:

张志琴,笔名棕杰,出生于1944年,旬阳市人,中共党员,退休教师。中国散文作家写作中心写作员、中国作家创作协会会员;陕西省诗词学会会员;安康市诗词学会、安康市作家协会会员;旬阳市诗词学会、楹联学会、作家协会、散文学会会员。散文有四百多篇发表在县、市、国家级书刊上,多篇作品获得全国大奖。出版作品集一部。

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369