(作者曾经下乡的地方-康庄村石家庄)

55年前10月10日,我们走出蜀河中学校门,在上山下乡大潮中,随着全国1700多万城镇知青,到农村去接受贫下中农的再教育,我们用一腔热血,凝聚在广阔天地里,在理想与现实碰撞中,在社会实践活动里,增长了见识,渐渐地成熟起来,用我们的身心,描绘我们这一代知青人的传奇人生。

我的那一段知青岁月,让人难以忘却。1968年初冬的一天,棕溪街十几位不同年级的老三届同学一行,沿着西沟山岔沟里崎岖的小山路,步行三十多华里,来到康庄村。村支书华进怀安排我们5队华家老庄,在姓华的农户家两间破旧的土墙瓦房里安置下来,我们一看这荒芜的院落,心里就凉了,这其中有男生也有女生,华荣惠队长让几位女生挤到队会计吴树乾家住下,然后又指定我到6队落户。6队在沟那坡,过了一个沟又上梁家扒王惠银弟兄的庄园,再拐个弯到了阴坡就是陈家湾。这个生产队很小,只有十几户人家,婵儿一路陪着我来到这里,看到这里情况,我们非常失望。龚世怀队长说把我们分到这儿也很急促,提前沒商量,沒有腾出房间,暂时住到地边牛圈楼上。地坎边的牛棚是用桦栗木杆和包谷杆撘配的上下两层,上层住人下层关牛。晚上的风吹得包谷叶飒飒响动,又是牛的粪尿气味,实在难以入睡。院子里龚济贵老汉让我们住到他家,同一个卧室,同一个灶台,同一间屋出进,很不方便。天越来越冷,我们实在没办法住下去。龚队长把情况反映给康庄村委,重新安置到前边一队。我们离开了陈家湾,在茫茫雪飘中,走过几条沟几道梁几个湾,来到康庄一队麻里湾。

(老房子上的标语是历史的记忆)

康庄村沟壑纵横,遍山桦林。麻里湾一梁分两沟,叫前湾和后湾。马兴万队长把我安排在地主家的老屋里。望着沟道里层层梯地,社员们辛勤劳作,作为新入户的社员,我不能袖手旁观,与社员们结合在一起,也许我的青春在这里,在这田间地头上,我的汗水在这里挥洒。我和社员们一样,扛起锄头和铁镐,手捧毛主席语录夲,唱着革命歌曲上坡干活。我用稚嫩的肩膀抬着石头,垒在梯田石坎上,既使心里有太多的想法,也要挑起生产和生活的重担。虽然遇到了困难,但沒有放弃求知的欲望,利用晚上社员会集体学文件和批判会的机会,坐在墙角里,在微弱的煤油灯下,偷偷地去看我自带的书籍。

(曾经下乡劳动的地方)

过了腊月初十以后,天空又飘起了雪花,茫茫山谷上涂下一层皑皑白雪。有的农户还要拾柴,生产队放了假,各家自行安排。我的媳妇怀孕在身,这里我们举目无亲,很不方便,这些具体困难告诉村委会,他们同意我们去前边石家庄舅家居住。舅父是兽医,舅妈给生产队放牛羊,他们都已50多岁,农活干不了,放牧集体的牛羊,牛羊粪也能值劳日工分。为了不给二老添加麻烦,我也上坡拾柴和揽树叶垫牛圈。有一次,我也赶着牛羊上山,坐在树下石头上把身上带的书翻出来,聚精会神地看书,却忘了一切,牛和羊跑到山下林边麦地和菜地去了,我全然不知。过路的人发现了,“谁家牛羊窜到庄稼地里去了?”我慌然大悟,赶快过来一看,牛羊还在庄稼地里。这件事被生产队知道了,开社员会时,舅妈一直承认她的错。“人老了眼睛不亮,沒注意牛羊祸害庄稼”,听到舅妈承认错误为我开脱,求得大家原凉,我羞愧难当,只能说“对不起,对不起啊!我给你们惹祸了”。

几个月后,政府动员居民下放,妈妈联系到蒿塔公社照耀大队,公社领导和大队薛玉海支书同意我们家迁到段家台去住。1969年初春,我们从棕溪街搬到一江之隔的关口镇段家台。年前年后,从后山搬到前山,从高山搬到汉江河边,四次迁徒,五次搬家,一家又分成两家,大哥大嫂和奶奶住在江坡山后段家岭上的三队,而我家在山下河边上的一队。我们初来乍到,老少八口之家住在一起成了难题。段先林会计腾出沟边的房子让妈妈住,并安了鍋灶台,段先宜队长安排我们两口和八十岁爷爷住在段大奎家。

清晨,一轮红日从汉江东头山边冉冉升起,兄嫂四个扛起锄头,妺妹赶着山羊一起上了坡,我们一起同社员共劳动。晚霞,夕阳从天边徐徐落下,收了工,吃过妈妈做的晚饭,我们提着竹篮衣服,挑起水桶,来到汉江河边。我们脱下衣服,赤着脚,跳进清盈盈的河水里,冲刷身上的污渍,冲去一天的疲惫,自由自在地游了起来,河水泛起一波波涟漪,一弯皎洁的月光映在汉江上,这人与山水交融为一体,这是多么美丽,多有惬意啊!

段家台坡徒地簿,日照长,十年九旱,只能生长红薯。公社给我家分几百年救急粮指标,解决了刚下乡几年春荒时口粮的燃眉之急。一九七四年秋天,公社张书记和大队陈支书决定让我家迁到岭背后肖家洼,这里比段家台平展些,但终归是段家岭山顶上,烧柴和吃水困难重重。那时,我们兄弟几个参加了三线建设,家里老的小的一切困难都落在妈妈和儿媳的肩上。

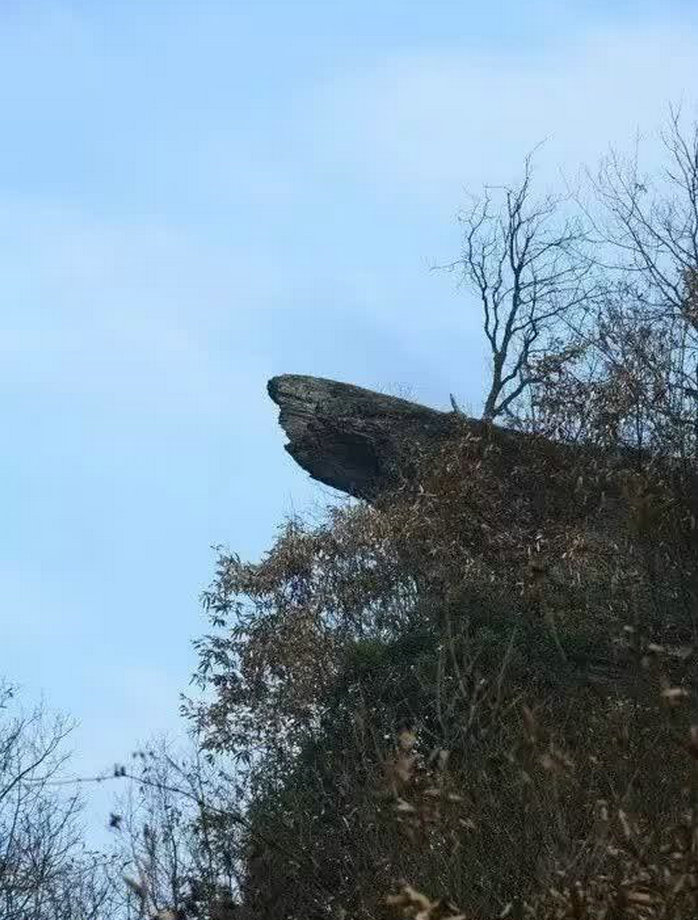

(棕溪的“著名景点”鹰嘴石)

七十年代初,旬阳民兵一团六营关口镇七个民兵连队,以及5846部队3营和西安学兵连共12个连队军民同在长沙乡小棕口上施工。我们从分散的农村到了襄渝铁路工地过集体生活,无论你是哪个连队的,年轻人在一起,大家都快活。我和胡祖贵等同学在襄渝线上相聚了,我和离别几年的乡亲们又见面了,这里好热闹啊!我在民兵31连当文书,又是团支部书记,有了学习和工作的空间,在青年民兵中也活跃起来。桑园隧道掘进开挖不断加深,施工进度正在加速,工地施工实行三班倒24小时都有任务,下班后还要搞军训,还有自排自演的文艺宣传队,这里有歌声有笑声,有共同交流,更有年轻人的浪漫和风流。我们经过三年多时光奋战,打通了桑园隧道,架起了桥梁,铁路铺轨了。正准备迎接新任务时,知识青年返城分配工作消息传来了,我们又一次准备奋楫在人生新征程上。

(建设中的棕溪汉江大桥)

(建设中的棕溪汉江大桥)

我们一路走来,怀揣理想却负于青春韶华;心装真知且不会笔下生花。知青时空的尘埃,沉载着我们这代人的岁月沧桑和命运多舛。日月如梭,时光匆匆,一代知青之路到点了!到了该谢幕的时候了!我们也成为七旬老人。我的心久久不能平静,这种深深的怀旧感,让我们去追寻,追寻着知青同路人,去追寻我们曾经住过的小山村,去追那一抹不老的芳华青春。

(作者知青时的照片)

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369