在陕西洛川的黄土高原上,沟壑如刀刻,窑洞依山而建,风从千年的土坡上吹过,卷起一阵阵尘土,也吹不散那深埋在土地里的文化根脉。就在这片看似贫瘠、却孕育了千年农耕文明的土地上,一位普通农民用一支秃笔、一方砚台,画出了属于他自己的艺术人生。他不是体制内的“名家”,没有响亮的头衔,却以最朴素的方式,守护着中国乡土文化的灵魂。他,就是费永前。

费永前出生在洛川一个书香门第之家,小时候家里虽不富裕,却藏有古书、碑帖和字画。那些泛黄的纸页、斑驳的墨迹,成了他童年最深的记忆。没有宣纸?他就用树枝在黄土地上画;没有颜料?他把灶灰调水,照样能描出人物轮廓。他在田埂上画劳作的乡亲,在窑洞前画归圈的牛羊,在月光下临摹家传的字帖。

“那时候不知道什么叫艺术,就知道心里有东西,不画出来就憋得慌。”费永前说。

后来他参军入伍,在部队当宣传员,画墙报、出板报、教战友写字画画,成了军营里的“文艺骨干”。1986年,他还因在军民共建中的突出表现,荣获“郑州市军民共建先进个人”称号。这段经历不仅锻炼了他的意志,更让他明白:艺术,不该是少数人的专属,而应属于每一个热爱生活的人。

退伍后,他回到家乡,在土基镇政府当了一名文化专干,一干就是十多年。别人觉得这工作“没前途”,他却干得风生水起——组织农民画画、办展览、挖掘剪纸、泥塑、皮影等民间艺术,硬是把一个偏远小镇的文化生活搞得红红火火。

“农民也能画画!只要肯学,黄土坡就是最好的画室。”他常说。

费永前的画,一眼就能看出“土味”——不是粗俗,而是那种扑面而来的乡土气息。他画黄土高坡上的老农,脸上沟壑如大地裂纹,眼神却坚毅明亮;他画秋收时节的果园,苹果红得像火,枝头压弯了腰;他画过年时的窑洞,窗花映雪,灯笼高挂,满是人间烟火气。

费永前的画,一眼就能看出“土味”——不是粗俗,而是那种扑面而来的乡土气息。他画黄土高坡上的老农,脸上沟壑如大地裂纹,眼神却坚毅明亮;他画秋收时节的果园,苹果红得像火,枝头压弯了腰;他画过年时的窑洞,窗花映雪,灯笼高挂,满是人间烟火气。

但别小看这“土味”。他的作品融合了农民画的粗犷、剪纸的线条感、壁画的构图气势,又吸收了现代审美的色彩语言,形成了一种独树一帜的风格。他的书法也极具个性,笔力雄浑,结构朴拙,既有魏碑的骨力,又有民间书风的率真,写出来的“福”“家”“丰收”等字,挂在农家院里,喜庆又大气。

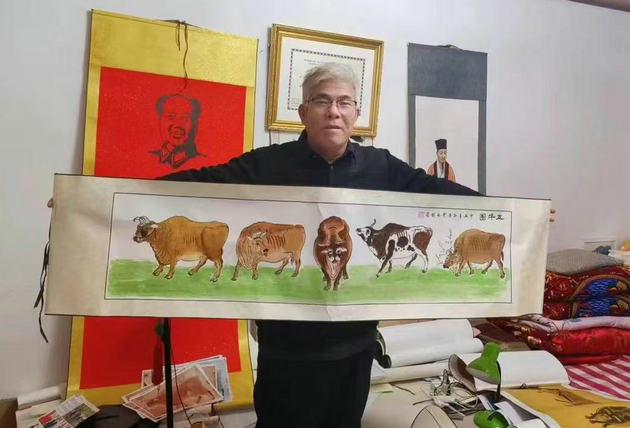

近年来,他的绘画和书法作品频频亮相国内外书画展,多次获奖,并被中国美术馆、陕西美术馆等专业机构收藏。业内评价他是“从泥土里长出来的艺术家”,作品“既有生活的温度,又有艺术的高度”。

当然,也有藏家悄悄关注他的作品。一幅四尺整张的山水农民画,几年前市场价不过千元,如今已有藏家出价数万元求购;他的书法条幅“厚德载物”“天道酬勤”等,因寓意吉祥、笔墨扎实,成为不少企业办公室和家庭书房的“心头好”。虽然他本人从不炒作,但懂行的人都知道:像费永前这样根植民间、功力深厚、又有代表性的艺术家,其作品正处在价值被重新发现的阶段。

如今,年过六旬的费永前依然每天伏案创作。他的画室就在自家老宅里,墙上挂满习作,桌上堆着宣纸和颜料。他不玩手机直播,不开网店卖画,有人上门求字,他常常分文不取,只说一句:“你喜欢,拿去挂墙上图个吉利就行。”

但他也没闲着。这些年,他一直在带徒弟,教村里的孩子和年轻人学画画、练书法。“艺术不能断根,得有人接着往下传。”他还积极参与公益,为学校、敬老院免费创作,用书画传递温暖。

在他的影响下,越来越多的农民拿起画笔,农民画成了当地一张响当当的文化名片。

在这个追求“流量”和“速成”的时代,费永前像一棵深深扎根黄土的老树,不喧哗,不动摇,默默生长。

他没有炫目的头衔,却有最扎实的笔墨;他不谈“收藏价值”,却用一生诠释了什么是真正的艺术价值。他的书画,不是用来炒的,是用来“看”的——看黄土高原的苍茫,看农民脸上的皱纹,看中国人最本真的生活模样。

如果你哪天走进西北的乡村,不妨推开一户农家的门,也许就能在堂屋正墙上,看到一幅写着“家和万事兴”的书法,落款是:费永前。

那一刻你会明白:最好的艺术,从来不在殿堂,而在乡土人间。

(作者:吴东晏)

责编:陈羽

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369