难忘故乡垫窑顶 文/陈国明

七十年代末,父母亲为了解决人多住房少的问题,立意盖新窑洞。于是写申请、批地基、联系切坯机,预定切坯时日。

生产队的打麦场东面有一小的场地,北边是丈余高的黄土垅,是切坯、垛坯、上架晒坯的理想场地。

切坯的那天,机声轰鸣。亲朋好友十几人前来帮忙。有拿铁锨挖土的,有往传送带上铲土的,在电机传动带的转动中,机器的齿轮咬合滚动中,辊子将湿黄土湿挤压成泥坯状方形长条状,源源不断从机器口中处吐出来,再经切割框切割变成了一块块土坯,立于长条木板上。机子前有两人,把木板上的泥坯端起放于手推车上,推车人急忙推到垛放泥坯的地方。

父母亲时刻关注着天气,天上有了云朵,心就悬了起来,只怕老天下雨。曾有一家切了几万块机坯在场地码垛成架待干,然天公不作美,几天的连阴雨让场地积满了水,泡在水中的排排土坯倾倒于泥水中,全部化为乌有,主人的愿望化作泡影,多少钱财与心血打了水漂,主人那心疼难以述说。 堆放于场里的土坯经风吹日晒,从里到外干透了,干坯才可以入窑烧制。把干了的土坯运进烧砖窑,称为装窑。

装窑那天,约二十余个青壮劳力,用绳子套上或双手后托,背上数十块干坯,送至烧砖窑,烧窑师傅层层往上码垛。中间炉膛周围的砖坏缝隙大,成射线至窑壁由稀至密。

坯场里,年岁大的力气弱者专门码摞子,背坯的直接背上送到烧砖窑,师傅码垛的层数多了,炉膛口窄了。

干一阵休息一会儿,母亲及帮忙的妇女煮好茶水送到工地,在家里择菜做饭,也忙个不停。 父母亲热情招待帮忙的乡邻及亲戚,蒸几笼白面馍,烩两锅喷香的烩菜,煮几壶浓香的茶水。递烟倒茶,吃饱喝足,聊天休息。

下午,在师傅的吆喝中,背坯的人轻轻地踩着土坯,上台阶似的到了高处,炉膛囗封合了,最后上面平铺了几层土坯,再用干土盖上。

炉膛内放上麦秸、木柴、炭块,烧砖师傅划着火柴点燃了麦秸,呛人的浓烟冒了出来,火苗由小变大,越着越旺,熊熊烈火,烈焰腾腾,黑烟也从烟囱里冒出来,飘向天空。

烧窑师傅七八天白天黑夜要守着烧砖窑,添炭捅火掏炉灰,熬夜守窑苦又累。父母好茶好饭,一天数顿。有时还帮忙往外担灰往里送炭。

土坯烧熟了,师傅封了火,我与父亲在泊池里拉水浸窑,将水倒入烧砖窑顶上的土坑里。开始时,一大桶水(六七担)倒进去,呲呲呲,不见水,只见水蒸汽冒出升腾,眼前一片白雾,犹如蒸笼中热气腾腾。慢慢地土坑中渐渐有了水,由少到多,坑中有存水。

有一次下了雨,父亲将大路上的流水堵截,用水桶挑上倒入烧砖窑顶,小场里的积水用马勺舀上倒入上水桶,挑上倒入烧砖窑。浸窑用水好多好多,烧砖窑顶上用土围的坑里蓄满水,水渗入下去,水蒸气上升。烧砖窑上空热汽腾腾,云雾缭绕,空气中夹杂着呛人的味道。

浸砖窑大约七八天,冒出的热汽很少了,烧红的土坯冷却了,烧砖窑的温度渐渐降了下来。

后来人们不用青砖改用红砖了,省水省力。烧制红砖时,土坯烧熟,不用水浸,冷却后自然成红砖了。 烧砖烧窑冷却后,从烧砖窑里背(端)出青砖,敲一下,当当声清脆入耳,放入人力车运至建窑处堆放,码起成垛。主要材料已备,还要准备白石灰,沙,砖块与土等。 平整地基,盖窑师傅(双昌乡上村人)用白灰粉划好左右东西南北的根基线,再深挖平整与夯筑。

万丈高楼平地起,建房也要夯实地基。 盖砖窑开工了,我一会儿挑水担土和泥,一会儿搬砖递灰(淋好的石灰泥拌沙土调匀,粘合砖用),有时担沙挖石灰泥,用耙子搅拌调匀,有时调稀泥,担砖块填壕(窑洞相邻中间的空间),填缝刮缝擦砖墙,工地上哪里需要去哪里,杂七杂八的活儿都要做,即打杂的。

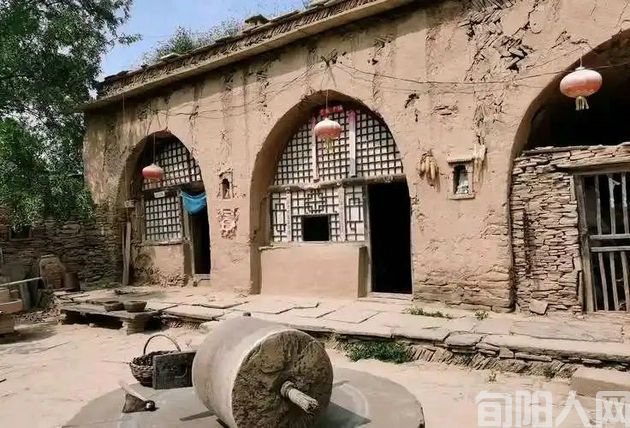

约近一月,6孔穹形砖窑建成了,6万块青砖所剩无几。 过了数天,窑洞缝隙间的泥灰风干凝固,就要用土填充窑洞间的圪叉豁(土话,穹形窑洞之间低凹处)与穹形顶,填充好坚固保温,便于排水。

垫窑顶是盖窑洞中的独特的活计,不是一件轻松的事儿,收官结尾。邻居朋友与亲戚均提前打听填窑顶的日子。

填窑顶那天,早晨,帮忙的乡邻亲朋带着笼担、铁锨、锄头早早地齐聚于窑洞旁。一老把式站立起来,详尽安排挖土、铲土、担土、平摊、夯筑的人,强调担土填充时,窑洞顶上先倒一些土,后几个圪叉豁口与边腿齐头并进,土层一层七八寸,摊平夯筑,用石头砫子一下一下的砫着,夯筑时不可用力过大,窑顶上的人分布要均匀,不可过度集中。安排一细心人在窑洞内观察情况。在领头人周详的安排调配下,人们干劲十足,双手挥动铁锄挖土,弯腰用力铲土,担土的健步沉着,夯筑的咚咚声如敲鼓的鼓点,不快不慢,轻重有度,说笑聊天,热火朝天,呈现出一幅欢乐有趣的劳动画面。

九四年,持有县镇村三级批复新建窑洞的手续,于秋闲时间用切坯机抠了八万块土坯,聘请本村一中年烧砖师傅烧制了一窑红砖。同时从春季开始了备料如买石灰挖土沙拉荒石等备料的活动。重要的是雇用一辆推土机,用了七八天的时间,在丈余高的土垅上修整好六孔窑洞的地基,动土约数千方,九五年春,用了一个月的时间新建了座北向南6孔窑洞、东西厨房大门院墙的院落。

修建好窑洞,尚要垫窑顶。又亲身经历了一次垫窑顶。 村里遇有建房盖窑,乡邻亲朋都热心帮忙,亲帮亲邻帮邻,你来我往帮忙垫窑顶。热心帮忙、互助友爱、充满着睦邻友好的欢乐气氛。

我在生产队劳动与担任民办教师期间,远处去过万安公社万安村填窑顶,挑上笼担去邻村的大古村垫窑顶,东义表姐家盖窑去帮忙。村里邻居友人同学老师等帮忙垫窑顶。 青壮年时期,我参与了多次垫窑顶。

现如今,城市高楼林立,农村平房楼房,鲜有盖建窑洞的了。盖窑洞垫窑顶已成已往,渐渐退出延续几千年的历史舞台。

盖窑洞垫窑顶,从中感受到它蕴含的传统技艺的魅力,不是简单堆砌夯筑,它有着特定的程序技巧和规则。传统技艺的体验,从中明白传统建筑文化是如此的博大精深,有责任去保护传承即将被遗忘的技艺。

窑洞,不仅仅是一个居住的地方,更是一种文化的载体。垫窑顶看似平凡的活计,却与窑洞文化紧密相连。窑洞的坚固性、保嗳性等,很大程度上取决于窑顶的建造质量。垫窑顶就是为窑洞文化注入新的生命力,意识到自己正在参与到文化传承的伟大使命中。

通过盖窑洞垫窑顶这一独特的经历,收获的不仅仅是体力上的锻炼,更是对传统文化的深刻感悟,将永远铭刻在心中!

作者:

陈国明,山西省洪洞人,退休教师。

责任编辑:肖海娟

本文TAG:

随便看看:

相关推荐:

网友评论:

模板文件不存在: ./template/plugins/comment/pc/index.htm