多年以后,高继曾在人民铁道发散文忆起这次创作活动,微信篇幅有限,分两次转贴,以是纪念。高继《那年夏天,巴山·晓晴》:那年夏天,地处大巴山深处铁路线上许多小工区,先后接到一个电话通知:人民铁道报《汽笛》副刊编辑近日来来核实稿件。命凡参与撰写《大巴山里的年轻人》稿件的工友,近期不安排出差或探家,守岗待命。接听电话的值班人都做了记录。将来到大巴山铁路的那位编辑叫王晓晴。

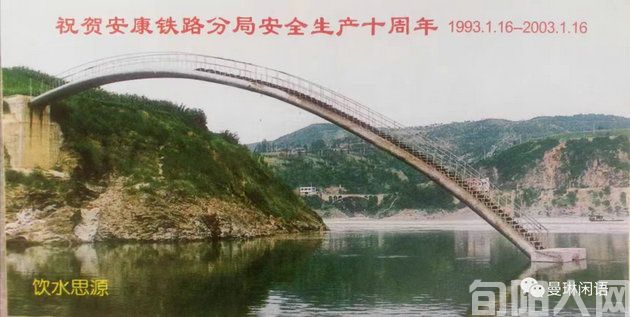

事情缘起那年春上。安康铁路分局宣传部李康平,召集了一些文学爱好者商议,是否可以凑在一起,分头各自写一些沿线小工区工友们的生活和工作实录,一来是练笔。二来也算是繁荣山区铁路文化建设的一种探索。那年头,大巴山铁路沿线职工的生活与工作环境及条件异常艰苦。尤其是巴山工务领工区,地处襄渝铁路中段,大巴山腹地,承当维护管内50多公里线路集中了襄渝铁路中“桥梁最高、隧峒最长、曲线半径最小、线路海拔最高、坡度最大、生活条件最差”的“六最”,人民铁道报记者曾概括为“空中铁路,高山地铁”。

恶劣而复杂的铁路线桥和地理条件,必然要求这里的铁路职工要付出更大的维修养护工作量,承受更低劣的生活煎熬。文化娱乐基本靠酒,猜拳吆喝就是文艺生活。电视机收不到视频信号,唯有收音机可以传播山外的声音。还有总是慢半期的各类文学期刊,在工友们之间传来转去。唯独《人民铁道报》最及时,随快慢客车转换传递发行,消息到大巴山工友手里只比北京慢五六天光阴。

那年夏天,大巴山铁路通车不久,崭新而简约。就象大巴山铁路的年轻人一般,青春而单纯,简朴且耿直,乐观向上向前。恰值共和国1985年至1988年前后左右的黄金时段。举国人民盼着国家富强,国家领导更急切让人民生活富足温饱!

在大巴山的铁路沿线,无论机关与基层,一律深蓝色铁路制服,见不到穿世界名牌戴高级手表的,自然分辨不出大小王。干部们大都发端于基层,大都会干工人们手里的活儿。因而,工友们大都听从干部的指挥。

一趟生活供应车每月贯穿全线一趟,干部和基层深山沿线工友的伙食及日用商品形式内容差异不大。喝酒抽烟,牌子悬殊有限。由于整日沉在沿线,工人们的困难,各级干部均在心里有明细。常在国家法定假期,陆续到深山小站小区,组织工友们拔河比赛,送些杂志书籍以及流行很久的音乐磁带。

后来就“制度化”了,机关下基层“三同”,彼此勾肩搭背,混得很熟。同桌饮酒,不分座次。猜拳行令,滴酒均罚三碗,干群不论。如同维修大巴山铁路线路和桥梁、隧道,死板而自然。

那年夏天,恰值共和国文学艺术的黄金季节,大巴山铁路沿线也春暖花开的生发了许多私下写诗作文的年轻人。然而大多数文学青年,除了工资单之外,个人的名字还没有被印成过铅字。于是,个别的还自筹经费,熬灯油刻蜡纸钢板,油印过几期深山地下不定期刊,如《杨帆》《道钉》等,在深山小站以及每站必停的列车上传播过瘾。

大凡初写文学的年轻人,都犯一种毛病。凡文章必摹仿国家一级文学期刊,均采用春秋笔法,即或凡人小事也要宏大叙事一番。殊不料,当李康平召集大家,用记实手法描写各自身边那些浑身臭汁的养路工或桥隧工时,一个个都犯了愁。人微言轻,自古始然,倘若人微言重,文章必然散架,乱了头绪章法。

那年夏天,李康平与大家一般年轻。红唇白齿,总是笑嘻嘻的真诚。因他早先比大家提前发表过十几篇小说、散文及诗歌,所以这帮“游兵散勇”对他比较心悦诚服。几经聚散,终于统一了撰写《大巴山里的年轻人》实录的共同纲领——不得杜撰或张冠李戴;更不得随某些文件需求对人物拔高夸大。就象给大巴山铁路工友们拍摄个人黑白照片那样,写一组人微言轻却艰苦奉献青春的大巴山铁路基层工人的群像。唯有写作角度和景别、景深可以自行量裁。

记得一位樊姓的作者,末了还怯怯的问了一声,文章里是否可用象声词。经过八、九回集体讨论、修改,总算成稿了八、九篇文章集合为一组。大家都觉得李康平给这组稿件的命名好:《大巴山里的年轻人实录》。

那年夏天,巴山养路、桥隧领工区的干部对这件事情格外重视。趁一个雨天,他们把不上工地的职工都召集到了巴山领工区,请这些稿件的作者给工友们朗读那八、九篇还没有投稿的文章。

《大巴山里的年轻人》系列人物特写,文字水准很初级,然而笔调朴实有情。如同扫盲班姑娘的第一封情书,土得火热。读起来却满眼酸涩,如鲠在喉。

其中有“老三届”北京知青刘连生,明知有政策可以“病转”回京,却一直留连在深山桥隧工区干活儿。更有为了抢修铁路,几天几夜吃喝在工地,结果让探亲来的婆姨关在门外睡觉的陕北后生解和平。还有桥隧领工区记工员管煜,孩子有要命的病他顾不上管,整日给桥梁隧道“治病”。再还有西安娃朱德兵,起初不安心山区铁路工作,打锤闹事,差点“进去”。后来伙计们和支部书记一道把他领回来,让再给娃一次机会。受感动了,就会玩命干活儿了。再还有一个巡道工金胖子,有摄影爱好。自制(如今叫“攒”)了一架相机。休班就给工友们拍照,自费冲印,乐在山中等等。

作者简介:

李康平,中国作家协会会员、中国报告文学学会会员、中国铁路作家协会会员。1972年从旬阳县神河中学高中毕业,同年12月从旬阳县城关镇入伍,在铁道兵11师53团历任战士、文书、班长等,1976年退伍在安康铁路分局工作。调铁道部后历任铁道部政治部宣传部文艺处副处长、铁道部机关党委宣传部部长、铁道部办公厅副主任、中国铁路投资公司副总经理等职,现退休。

本期编辑:刘萧姣

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369