我的母校甘溪中学那是一个正宗的高“三届”:从开始建校招生算起,只招了一九七八、七九、八零三级高中学生就被撤并了。虽然撤并学校是国家政策对于教学布点的需要,但我作为从那里毕业的学生,从个人感情上来说还真真的有些心疼。因此,我忘不了母校,忘不了带课的老师,更忘不了化学老师李大勋,特别是他那双透人心扉的眼神!

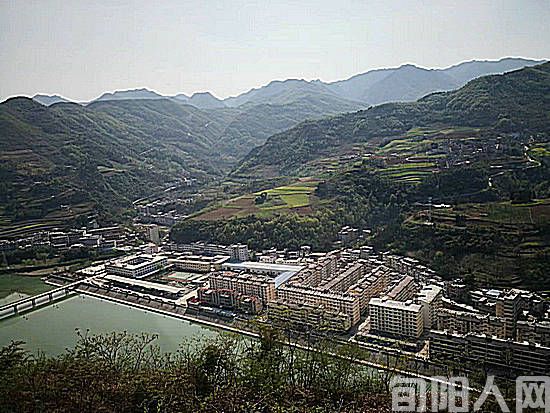

我们母校按照老年人的说法是一处风脉之地,那里的地点实在有些奇特:背靠高老庄,前望甘溪河。从镇旬公里向北拐约一公里就是一个小石梁环抱着好一个大湾,展望这湾就使人联想起了《说岳全传》里面描写的那个“黄天荡”。不过,那黄天荡是一汪水,这里却是一大片肥沃的土地。

我在这里学习两年半时间。我们上高中时正值文革结束初期,上学没有书本,老师只好要求学生自己借书。我家住在偏僻山区,以前没有高中生,自然也借不到书,没办法只有抄写其他同学的书了。高中学生依靠抄书当课本,可想而知,这咋能学好呀?本来我们在初中就整天搞什么反潮流,还有批判什么师道尊严之类的就荒废了学业,我的各门学科比较来说成绩最差的就是化学了。在初中对这根本就没有入门,拖到高中遇到连书都没有的情况那自然没有什么长进,在毕业以后还不会配方程式。几十年过后,由于不常用化学知识,所以现在大脑里唯一的留存就是“氢二氧”三个符号了。

我虽然把化学被忘得一干二净,但在高中时带化学课的李大勋老师却在我的记忆里非常深刻。那时,李老师在我的心目中可以说是一个“完人”了。我觉得他之所以那样“完”,主要是有一双会说话的眼神,那喜、怒、哀、思、嗔还有略带嘲讽,看起来既近又疏远,既亲切又复杂, 实在让人理解不透!

我们是甘溪中学才办起的第一届高中生,带课的教师都是从各学校临时抽调,因而直到开学有些老师还不能按时到校,我们初到学校时李大勋老师还在原单位忙于事务。我只是从认识他的同学们口中得知带化学课的老师叫李大勋,还说那老师讲课如何如何的好。这样,那个未露面的李老师在我们没见过面的学生影象当中就多少有些神秘,都有点渴望见到他的意思。

但是,开学将近两个周了李老师一直没有露面,这样在上化学课时我们只好复习别的课程。那天,早自习过后太阳好像特别关顾我们的教室,晒得窗边的同学拿书本遮挡着脸。在上化学课那一节时我们复习不久,只见从门口进来了一位高挑身材的人径直走向了讲台,他站在那里用眼光扫视了一下全班的同学,然后右嘴角微扯了一下笑了笑。

这时,同学群中不时传出“李老师”、“李老师来了”的低声。我用手戳了戳前面座位的同学,小声问道:“这就是李大勋老师吧?”他转过身,用那略带轻蔑的眼神不耐烦地瞥了我一眼,并有点炫耀似地反问道:“你难道现在连李老师都不认识?”

我顿时感到自己是那样的渺小:是呵,我真的是孤闻寡陋,到现在连李老师都不认识,应该被人嘲笑! 我在一阵自卑过后,就把眼神瞅向了李老师:他的头上那短发间隔有些白,尽管与那二十多岁的年龄不相匹配,但并不显得衰老,相反使人觉得那是岁月为他的精干做了一些点缀;那一双浓眉显得格外长,眉尾差点连上了鬓角;最引人注目的是那对眼睛:双眼皮,眼神带笑而有威,看着对面的墙壁然又像盯着每一个学生。那时而露出的笑容里既有亲切感,又像对久别重逢朋友的问候,还似乎含有那么一丝丝的轻视。我作为一个学生,当时怎么也没有闹明白:那究竟是一双什么样的眼神呢?

李老师先是在黑板上写下了“李大勋”三个大字,然后微笑着开了口:“同学们,我叫李大勋,是你们的化学带课老师。从今天起,我和你们共同学习高中的化学课程。”

这几句谦虚的开场白一下子把我们和他的距离拉近了,大家都无拘无束地看着他。

李老师讲课也有些特殊,他把课本放在讲桌上连看也不看,目光不住地在教室来回扫视着,浓眉随着低低的、软绵绵的声音不断地上下跳动。第一节课讲得课本知识很少,大致说了一些化学的重要性和如何学好的方法。至今,我记得最清楚的两句是“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”还有“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒生。”那时,我们这些整天和青砖土坯打交道的学生们对这些名言相当陌生,大家都听得津津有味,整节课的思绪都随着李老师那摄人心扉的目光而跳动,生怕听掉了他说的每一个字。我至今还觉得有些奇怪:以前感到很长的四十五分钟时间好似在他的眉毛闪动中一瞬而过,这大概就是时间相对论吧?那天直到下课时间了学生们还有些恋恋不舍,总还想多看几眼他那游移的眼神还有那不停闪动的眉毛。

从此,我认识了李老师,记住了他那对眼神。

李老师不但讲课吸引学生,在文体方面也是一个佼佼者。他会吹箫,在吹到动情处时,眼神只是直直地看着前方。这时那双眉毛不再闪动,只是呈“一”字型。那样子似在努力看着远方一个吸引人的东西,又像是是手中的萧勾起了他长远而哀愁的思绪;他还会拉二胡,每当右手来回扯动时他的眼睛微迷着,在狠劲地拉动时头还左右慢慢地摇着。这时,他似乎进入了忘我的境界,那神情真正是如痴如醉。

最使我们钦佩的要算他在操场上的运动了。那时我们在下午休息时都爱打篮球,先是甲乙两人出单双挑人分班,每次先赢的一方都是先挑李老师。他也不负众望,包打后尾。你看他接到球以后的那各个动作:跳起投篮,三步跨蓝,转身投篮,一切是那样的利索,各个姿势是那样的尤美,每投上篮以后再用微笑的目光扫视一下全场。他的目光虽然只是一闪而过,但周围观看的人都能感到和他对视了一下。看他打篮球呵,那简直是一种艺术的享受!

私下里,我和很多同学经常在一起议论:我们什么时候能像李老师那样的全面发展呢?

我这个愿望直到告别学校时也没有达到,有的同学甚至想学李老师那样的瞅人也没有成功。我最后一次长时间接触李老师的目光是在甘溪桥头,那是将要毕业前夕的一个星期天。当时我们几个同学正立在桥头看水,李老师从显神庙那边骑着自行车过来了。他老远认出了我们几个,一路就打着铃声“叮铃铃,叮铃铃……”不熟悉的人还认为那是一种炫耀,而我们出于对李老师的尊重,听那铃声就感到悦耳、亲切。现在说起来骑自行车是一件极为平常的事,但那时中学只有一辆自行车,学生们对这两个轮子的东西既敬之而又远之,心目中的影响凡是骑车的人肯定要高我们一等,根本没有想到自己以后还能买得起自行车,当然更不敢想像后来竟能买小车!

我们那天之见铃声一落,李老师就跳下了车子和我们聊天。在我们一片声地赞颂过他汽车技术高超之后,他并没有言语,只是好长时间瞅着远方,然后才无限深情地说:“你们行!你们快出社会了,以后把这骑车的事只当小儿科!”

那天,他挨个地给我们说了好长时间,从社会,从家庭,从出校以后要不断地学习,样样事情嘱咐个遍。在谈天时他的眉毛很少跳起,目光很少闪动,看我们时是那样的慈爱,那样的眷恋,好似慈祥的长辈,又像关心兄弟的大哥。

在和我单独交谈时,李老师一再地嘱咐:你住在高山条件差,要想干一番事业难度更大一些。以后千万不能丢了书本,遇到困难要相信别人行,自己也能行……他那眼神满含着无限的鼓励之情,同时又隐隐包藏着一丝叹息与无奈,那意思很是为我们家住条件差的学生担忧。然我却觉得那鼓励情中似乎有一只无形的手,那手托着我的双臂,给我输入了无限的勇气……

我出校门就开始做农活。那时生产队干活都在一起,在我赶不上别人的时候,眼前就闪现出了李老师的那双督促的眼神,那眼神就像一双把我向前掀的无形的手。于是,我不服输,要赶超,克服了常人难以想象的困难,在农村那艰苦的环境中干成了一件又一件事业,受到了群众的赞许和组织的青睐,为以后的人生奋斗目标打下了基础。

后来,我参加了行政工作。那时土地已经分到户,也是初次进入改革开放期,工作中各种矛盾的交织的太繁杂,真使人感到有些不知所从。每当我有了退却思想的时候,眼前就显现出了李大勋老师那轻视的眼神。于是,我便检讨自己,奋发努力起来;当我在工作中感到压力难行的时候,眼前就现出了李老师那鼓励的眼神,于是我便增添了勇气,一路奋发直前;当我取得了成绩,有些悠然自满的时候,这时闪出李老师那目光又是严厉的,那多样的成分中既有提示,也有嘲讽,还夹杂着看不起。于是,我便冷静起来,以平常的心态迎接新的工作。

李老师的眼神亲切,引人动情,催人奋进,警示性强。四十多年来,那目光似乎是一种动力,促使着我在前进的道路上一直不敢懈怠。正是有那目光的监视,我一路小心谨慎,为事业,为自己走过了一段又一段无愧于本心的历程!

星移斗转是自然规律,李老师现在已经退休了。他在职担任领导时过了多少个教师节,都是忘我为人,为大家忙忙碌碌。今年的教师节马上又来临了,我谨以此文献给敬爱的老师,祝愿他节日愉快,身体健康,永葆青春!

2023年9月6日写于西安绿地曲江新城

作者简介:

任登庚,男,汉族,大专文化程度,共产党员,出生于1960年11月,家住旬阳市白柳镇佛洞村。安康市作家协会会员,旬阳市作家协会会员,旬阳市人文学会会员,旬阳市老促学会会员,在四级调研员岗位上退休。

1978年高中毕业后,历任代理教师、大队会计、信用社信贷员。1984年任副乡长,从此在乡镇历任乡长、党委书记、人大主席,期间参加党校在职函授学习两年,离职在党校学习一年,在职参加《清明》《希望》小说函授学习两年。回县级单位工作后,历任正科级纪检组长、副局长、四级调研员。平时爱好文学,公开出版三部书,代表作有长篇小说《变迁》。

免责声明:本站部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除! 版权所有 © 今日瞭望网(www.jrlw.net) ICP备案/许可证号:陕ICP备2023000076号

人物专访问,发稿宣传:19891525369